Отцы и деды

«Молчи, скрывайся и таи»

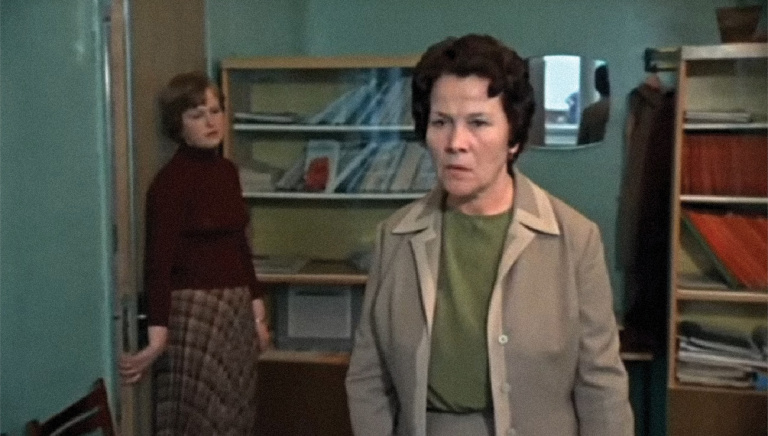

В советском фильме «Вам и не снилось» есть короткая сцена, где несколько слов и один взгляд описывают целое поколение. Молодая учительница и немолодая директриса спорят о влюбленных школьниках, которых разлучили, и учительница восклицает:

– Мне неудобно вам говорить, что такое детское горе!

– Горе?! – возмущается директриса. – Голод, война, надеть нечего? Милая моя… Им, нынешним… терять лицо!

В этот момент директриса смотрит прямо перед собой, и на пару секунд в ее собственном лице мелькает пережитое прошлое, которое, действительно, и не снилось «нынешним» молодым. Эта женщина – представительница молчаливого поколения.

Кадр из фильма «Вам и не снилось»

Кадр из фильма «Вам и не снилось»

На самом деле фильмов, которые знакомят с советскими «молчаливыми», конечно, куда больше. «Девчата», «Весна на Заречной улице», «Девушка без адреса», «Высота», «Большая семья», «Чужая родня» и еще множество картин, где действие происходит в 50–60-х годах XX века. Разумеется, все это художественное кино, которое порой не воссоздает реальность даже наполовину (к тому же реальность у каждого своя), оно снято в условиях тотальной цензуры и – очень часто – по госзаказу. Но оно показывает, чего требовала жизнь от советских людей в те годы, что поощрялось и порицалось и чем вдохновлялась молодежь.

Молчаливое поколение СССР родилось между 1925 и 1945 годами. Это люди, которые детьми прошли через голод 30-х годов, застали коллективизацию, индустриализацию и первые пятилетки, своими глазами видели, что такое репрессии и война, а молодость посвятили восстановлению страны. Смерть и разруха, тяготы и лишения, боль и страх – хотя основной удар приняли на себя их родители (великое поколение), характер «молчунов» складывался в таких вот не самых здоровых для взросления условиях. Чтобы не только выжить, но и адаптироваться, им пришлось «отрастить» соответствующие качества.

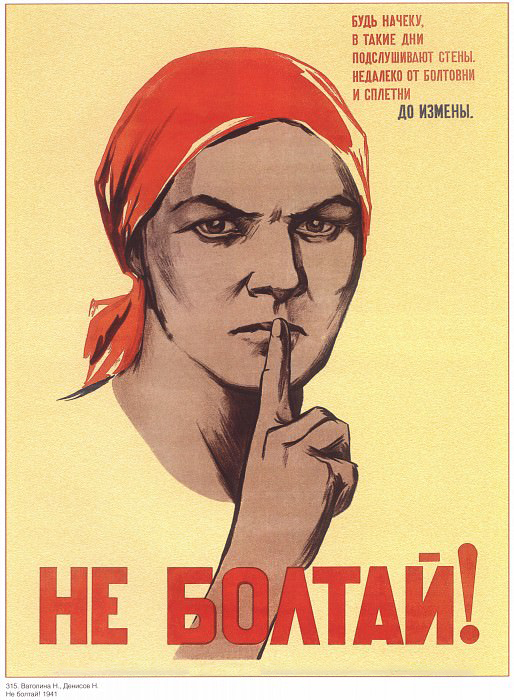

Осторожность

Умение молчать, держать эмоции под контролем, а мысли при себе, особенно если они идут вразрез с официальной идеологией. В годы репрессий необдуманные слова и поступки могли привести к трагедии, и «молчуны» нередко были тому свидетелями.

Советский плакат. Иллюстрация: Н. Ватолина, Н. Денисов, gallerix.ru

Советский плакат. Иллюстрация: Н. Ватолина, Н. Денисов, gallerix.ru

Только в самом близком кругу можно было обсуждать истинные переживания и проблемы, особенно бросающие тень на самих обсуждающих. При этом важно было понимать, о чем молчать нужно, а о чем нельзя, чтобы не донесли, не отчитали на партсобрании, не «взяли на карандаш» и не исключили: из комсомола, из партии, в целом из списка благонадежных граждан. Из привычного коллектива.

Коллективизм

Люди молчаливого поколения воспитывались в коллективе с мыслью о приоритетности общественного блага перед личным. Достичь целей, которые ставило перед людьми государство, можно было только сообща, одиночки-единоличники порицались. Отсюда стремление быть как все, но при этом получить одобрение коллектива, признание окружающих. Многие представители молчаливого поколения бережно хранят грамоты, полученные на работе, мало кто из них откажется от интервью для газеты, даже если в публикации будут только их фамилия и инициалы.

Обратная сторона коллективизма, которую мы тоже замечаем в «молчунах», – вечные опасения («А что люди скажут?»), инертность («Тебе что, больше всех надо?») и неприязнь к тем, кто выделяется из толпы. «Самый умный», «Деловой какой» – объективно положительные характеристики, которые из уст молчаливого поколения звучат осуждающе.

Преданность и патриотизм

«Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!» – фраза с политического плаката, которая часто произносилась с иронией, но все-таки оставалась правилом жизни советских людей.

Иллюстрация: И. И. Большакова, В. С. Смирнов, artchive.ru

Иллюстрация: И. И. Большакова, В. С. Смирнов, artchive.ru

Законопослушность, уважение к иерархии, доверие к власти – то, что упрощало жизнь и воспринималось как необходимость, когда предстояло поднять страну из руин, а потом двигаться к высоким целям. Представители молчаливого поколения не привыкли сомневаться в руководстве – по крайней мере вслух.

Трудолюбие

Наши деды и прадеды привыкли не просто трудиться, а трудиться усердно и жертвенно, с полной самоотдачей. Дисциплинированность, ответственность, чувство долга перед страной и коллективом – это все про них. Лодырь и тунеядец – чуть ли не главный советский антигерой.

Иллюстрация: В. Говорков, artchive.ru

Иллюстрация: В. Говорков, artchive.ru

А поскольку мощь советского государства наращивалась прежде всего за счет промышленности и сельского хозяйства, в особом почете были люди, которые трудятся, условно, на заводах и в полях.

Сбор урожая пшеницы, 1950-е гг. Фото: С. Фридлянд, kulturologia.ru

Сбор урожая пшеницы, 1950-е гг. Фото: С. Фридлянд, kulturologia.ru

Бережливость

Молчаливое поколение росло в условиях крайнего дефицита ресурсов, многие пережили голод и нищету, что воспитало в них практичность и экономность. Это люди, которые десятилетиями хранят для особого случая новую одежду, а носят старую, не едят из красивого сервиза, а на обычных тарелках не оставляют еду (и тем более не выбрасывают ее – даже хлебные крошки), чинят старую технику, всегда делают запасы спичек, соли и крупы на черный день, потому что верят, что он наступит.

Интерьер городской квартиры пенсионеров, 1992 г. Посуда в серванте выглядела зачастую как на витрине магазина и доставалась исключительно по особым случаям. Фото: В. П. Чечевицын, goskatalog.ru

Интерьер городской квартиры пенсионеров, 1992 г. Посуда в серванте выглядела зачастую как на витрине магазина и доставалась исключительно по особым случаям. Фото: В. П. Чечевицын, goskatalog.ru

Терпеливость

Построить светлое будущее невозможно за год, за пять и даже за десять лет. Молчаливое поколение это понимало и привыкало терпеть и мириться – с обидами, несправедливостью, нехваткой всего и вся, последствиями выбора. Многие из них женились единственный раз в жизни, никогда не покидали родного города, имели единственную запись в трудовой книжке – не всегда потому, что их абсолютно устраивал партнер, место жительства или работа. «Стерпится – слюбится», «Не сахарная, не растаешь» – еще пара из любимых фраз «молчунов», которые привыкли мириться с трудностями и считают их естественной необходимостью. Этому поколению тяжело наблюдать, как их дети или внуки бросают институт, разводятся, меняют работу, переезжают с места на место – странно и страшно слышать, что можно просто не терпеть, если что-то не нравится. В каком смысле «не нравится»? Должно! Та же директриса из фильма «Вам и не снилось» говорит в другой сцене, что «надо принимать время таким, какое оно есть».

Такое умение и даже желание терпеть очень часто используется политиками, которые просят электорат еще немного потерпеть, еще пожертвовать. И это долго работало, ведь основную часть электората как раз и составляли люди из молчаливого поколения. Сегодня «молчуны» – самые пожилые из наших пенсионеров. Они – самое малочисленное поколение в России, но именно благодаря им у нас есть самые масштабные достижения советского государства – его промышленности, науки, культуры, социальной сферы – которыми мы продолжаем гордиться как своими собственными, даже если они уже давно позади. Молчаливое поколение для многих из нас – такие же победители, какими были их предшественники.

Бэби-бум по-советски

Конфликт молчаливого поколения (отцов) и бэби-бумеров (детей) тоже можно наблюдать во многих фильмах. В одной из сцен «Доживем до понедельника» завуч стыдит девятиклассницу Надю за сочинение, в котором та призналась, что мечтает быть матерью четверых детей: «Что за мечты в твоем возрасте?!» Для учительницы – женщины из молчаливого поколения – немыслимо, что девушка видит счастье в любви, замужестве и детях, а не в труде (при этом школьница говорит, что материнский труд тоже заслуживает уважения). Но еще более немыслимо, что подростки готовы открыто обсуждать такие мечты. Одноклассники, послушав Надино сочинение, вслух недоумевают: «Ну и что? Чем это неправильно?»

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

Такая способность выразиться, заявить о своем несогласии – первое, что отличает от их родителей бэби-бумеров – поколение, родившееся в 1945–1965 годах, в период послевоенного бума рождаемости. Конечно, молчаливое поколение учили посвящать жизнь труду, но из демографической ямы страну тоже должен был кто-то вытаскивать.

Американский историк Дональд Рейли, который специализируется на истории СССР и России XX века, в своей книге «Советские бэби-бумеры» называет это поколение самым привилегированным в истории Советского Союза, получившим «максимум из того, что могла предложить советская система». Посмотрим, какие качества для них характерны.

Оптимизм и амбициозность

Бумеры росли и взрослели с верой в лучшее будущее. Война закончилась, комсомольцы строили шумные города и громадные заводы, Юрий Гагарин полетел в космос, прогресс в науке и медицине двигался семимильными шагами. Тоталитаризм ослаб, стало чуть больше свободы, росла экономика. Появилась стабильность: люди знали, что гарантированно найдут работу, получат жилье, смогут бесплатно учить и лечить детей, ездить в санатории. Уверенность в завтрашнем дне позволяла в ранней юности наметить жизненный путь и вселяла уверенность. Бумеры верили, что всего добьются, если захотят. И сегодня их расстраивает и пугает, если их дети не имеют конкретных целей и четкого плана на будущее, не хотят добиться должности повыше.

Активность

В школе все бумеры играли в «Зарницу» и сдавали нормативы ГТО, и многие сохранили если не привычку к спорту, то уважение к нему – именно они сегодня занимаются скандинавской ходьбой и катаются на лыжах.

Фото: Niels Astrup Tipsmark, flickr.com

Фото: Niels Astrup Tipsmark, flickr.com

В отличие от молчаливого поколения, которые предпочитали не вмешиваться в происходящее вне зоны их ответственности, бумерам хотелось не наблюдать, а участвовать. Их уже интересовали западная музыка, мода и события в мире, они страдали от книжного голода и гонялись за самиздатом.

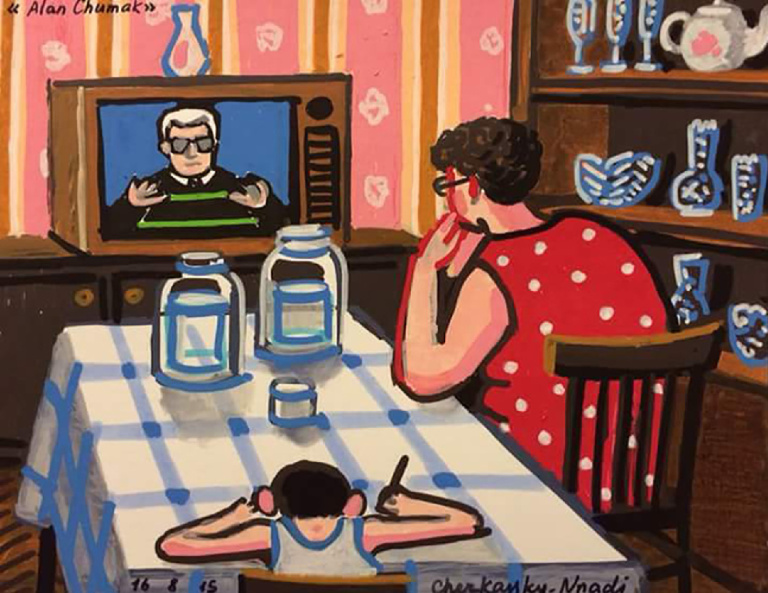

Возможно, именно открытость к новому сыграла с бумерами злую шутку в конце 80-х – начале 90-х, когда в продаже появились книги по астрологии, а в телевизоре – сеансы целителей-экстрасенсов. Но именно это поколение во время августовского путча защищало Белый дом в Москве.

Звучит как мем, но в 90-е люди заряжали воду перед телевизором во время сеанса целителя-экстрасенса. Иллюстрация: Zoya Cherkassky-Nnadi, mel.fm

Звучит как мем, но в 90-е люди заряжали воду перед телевизором во время сеанса целителя-экстрасенса. Иллюстрация: Zoya Cherkassky-Nnadi, mel.fm

По-прежнему трудолюбие

И привычка не опускать руки. Как и «молчуны», бумеры привыкли много работать. Многие продолжают это делать и на пенсии, даже если нет большой нужды в деньгах, или хотя бы заниматься дачей или внуками. Для таких людей неприемлемо безделье в принципе, а труд – часть идентичности. Не будем забывать, что из них растили «строителей коммунизма», а конец стройки намечался максимум к концу 80-х. Когда светлое будущее не пришло, а страна внезапно перестала быть сверхдержавой, именно бумерам пришлось преодолевать, выкручиваться, искать любую возможность заработать. Может быть, именно такая закалка способствовала тому, что во время недавней пандемии уровень стресса у людей старшего поколения был ниже, чем у молодых.

Сегодня бумеры – пенсионеры 60–80 лет, это одна пятая часть россиян и предпоследнее поколение СССР. В силу возраста среди них немало консерваторов, которые опасаются новых технологий, но доверяют телевидению, радио и газетам. Многие тоскуют по советскому времени, не осознавая, что это тоска по молодости, и считают, что вместе с их поколением уйдет вера в любовь и дружбу, умение радоваться простым вещам и способность к живому общению. Но поколения не отделены друг от друга высокими стенами, а находятся в одной большой квартире: мы многое перенимаем от наших отцов и дедов, а наши дети – от нас. И даже если история никогда не повторяется, как сказал Марк Твен, она часто рифмуется, и лучшие качества «молчунов» и бумеров многое переживут.

Общество

Юлия Александрова

Look от всех недуг

Look от всех недуг